На пути к последней инстанции (уроки берлинского)

Есть в Берлине места, которые находятся, с одной стороны, буквально в самом центре города, а с другой, чтобы их найти, надо знать, что они есть. Причем зачастую в эту категорию попадают именно очень берлинские вещи.

Вот например, по Grunerstraße очень многие ходят, перемещаясь от разглядывания Ратуши до Александерплатц. Безусловно, оба места — символы города, тут не поспоришь. Но вот если на полдороги свернуть на Klosterstraße, а потом, через квартал, у церкви — еще раз — налево, то среди исключительно берлинских переулков утыкаешься в стык улиц с вот таким заведением.

«Zur letzen Instanz» — «К последней инстанции» — самое старое ресторанообразное заведение Берлина. Ну приходится придумывать нечто вроде неологизма, ибо в русском языке найти эквивалент для места, где кормят и едят уже на протяжении почти четырехсот лет, сложно. Сейчас, это, понятно, ресторан, но фраза «ресторан XVII века» как-то странновато звучит, скорее уж таверна, что ли? Но в наши дни назвать это таверной тоже неправильно — но основательно поесть тут можно и сейчас, и можно было почти непрерывно с 1621 года (а само здание еще на 60 лет старше — и их вообще не так уж много таких сохранилось в Берлине).

Хотя название появилось не так уж и давно, в 1924, по случаю построенного неподалеку задания берлинского городского суда — той самой «последней инстанции», а до того, владельцы более были озабочены тем, чтобы не называться, а кормить и поить (именно с разрешения курфюрста продавать в этой обывательской таверне — „Biedermeierstübchen“ крепкое спиртное и отсчитывается документельная история заведения).

Так вот, хоть этимология названия и относительно нова и известна, но можно найти и ракурс, из которого название «К последней инстанции» приобретает другой, но тоже несомненный смысл. Вот такой:

Вид из самого старого (с начала XVIII века) сохранившегося в Берлине кладбища — при Евангелической приходской церкви (Parochialkirche), прихожанином которой, был, среди прочих и основатель Берлинского университета Вильгельм фон Гумбольдт.

Но вернемся к более жизнерадостным делам — к еде, то есть. И не только к тому, чем в «Zur letzen Instanz» кормят (а так как кормят существенно немецкой едой — то есть большим количеством жареного мяса с тушеной квашеной капустой и картошкой — то есть идеальной на мой взгляд едой — то еда там выше всяких похвал), но и на чем.

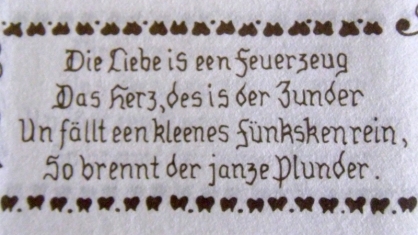

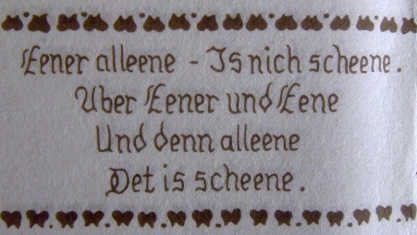

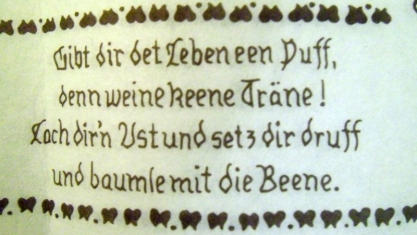

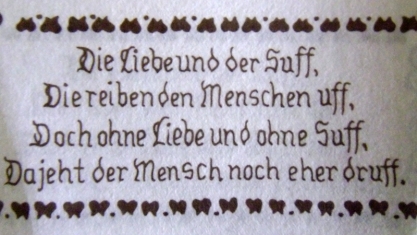

Вот на таких скатертях (нет, я не отвлекался он еды на фотографирование того, на чем она стоит — но достаточно восхитился скатертью для того, чтобы кёльнеры прониклись и подарили пару штук — так объект фотографирования имеет теперь место быть у меня дома):

Так вот, если посмотреть на четверостишия, размещенные на скатерти, то обычный человек, добросовестно изучавший немецкий язык «как положено», может несколько и обалдеть и даже завалявшийся в кармане словарь для опознания слов не во всем поможет. А все потому, что «К последней инстанции» — это заведение сугубо берлинское и все надписи (как на скатертях, так и в меню) — на берлинише. Вообще тот немецкий язык, который все учат - это штука прежде всего литературная (хотя сейчас из-за всеобщей грамотности и вообще macc-медиа — он и стал всеобщим), а так пруссак говорил не так как баварец, шваб или франконец и до сих пор границы бывшего «лоскутного одеяла мелких княжеств и королевств» на слух отлавливаются. Так вот, для исконных берлинцев неопределенный артикль — не ein, a een (и вообще, звук «ei» («ай») — это «ee» («э»)), и глагол «есть» — не ist, а is, и »прекрасно» — не schön, а sheene, а «это» — не Das, а Det (это все из примеров на скатерти).

Так что вот вам некоторые подсказки для перевода с берлинского на немецкий (а примерный подстрочный перевод на русский можно увидеть, кликнув по каждой фотографии для увеличения).

Вообще-то говоря, берлиниш известен не только в устной традиции, но представление о нем полезно и для адекватного понимания немецкой классики — ибо специфические особенности берлинской речи (ну, например, такая её типичнейшая и бросающаяся в глаза и уши вещь как замена «г» на «й» — вот не заметить «Йутен мойн» вместо «Гутен морген» как-то затруднительно) подталкивают использовать его в немецкой культуре так же охотно, как «поговорить за одесский язык» — в русской.

Вот например, Вильгельм Гауф в романе «Избранные места из мемуаров Сатаны» (Mitteilungen aus den Memoiren des Satan), на протяжении целой главы ехидно и со вкусом издевается над одной купеческой дочкой, обитающей во Франкфурте-на-Майне, и пытающейся придать себе «столичный блеск», делая в своей не особо грамотной речи именно описанную замену согласных. В оригинальном тексте ее диалоги с чёртом, ехидничающим на идельном литературном и стильном немецком, читаются весьма впечатляюще.

А вот в самом знаменитом литературном произведении немецкого экспрессионизма — романе Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплатц» — между прочим, тоже одном из символов города (в одном крупном берлинском книжном магазине, я сам видел, как даты из жизни его героя вписаны в оформление стен наряду с историческими событиями) — передача живой речи, так, как она звучала, а не так, как положено писать литературным языком, наоборот создает ощущаемую атмосферу Берлина 1920-х.

Ну и, наконец, о кино. Есть в Германии фильм, который аж с середины 1940-х и до сих пор — такая неотъемлемая часть рожденственских праздников, как у нас «Ирония судьбы» — новогодних. Это — «Чаша для пунша» — «Die Feuerzangenbowle».

Цитаты из этого фильма разошлись по Германии ну примерно как у нас из фильмов Гайдая — и одна из самых известных: «Wat is en Dampfmaschin?». В переводе на литературный немецкий это «Was ist eine Dampfmaschine?», а на русский — «Что такое паровая машина?». Это ключевая фраза одного из героев фильма — маразматичного пожилого гимназического учителя физики, который изъясняется исключительно на глубочайше крышесносном берлинише. Подвернется под руки фильм в оригинале — послушайте!